Hospital at Home in Deutschland: Chancen, Herausforderungen & Perspektiven

Hospital at Home in Deutschland: Chancen, Herausforderungen & Perspektiven

Die Entlassung aus dem Krankenhaus markiert in Deutschland oft das Ende der Versorgung. Der Patient wird in ein Vakuum entlassen, das durch unklare Verantwortlichkeiten, fehlende Kontrolle und hohe Rückfallquoten gekennzeichnet ist. Für Kliniken bedeutet das: unnötige Wiederaufnahmen, steigende Kosten und unzufriedene Patient:innen.

Dabei gibt es längst eine bessere Lösung – medizinisch wie ökonomisch:

Telemedizinische Technologien und Hospital-at-Home-Programme füllen das Vakuum zwischen stationärer und ambulanter Versorgung.

Hospital-at-Home: Klinische Kontrolle ohne Klinikbett

Die Herausforderungen im Klinikalltag sind bekannt: steigende Patientenzahlen, Fachkräftemangel, begrenzte Bettenkapazitäten. Gleichzeitig sollen Kliniken eine hohe Versorgungsqualität sicherstellen – und zwar nicht nur während des stationären Aufenthalts, sondern auch danach.

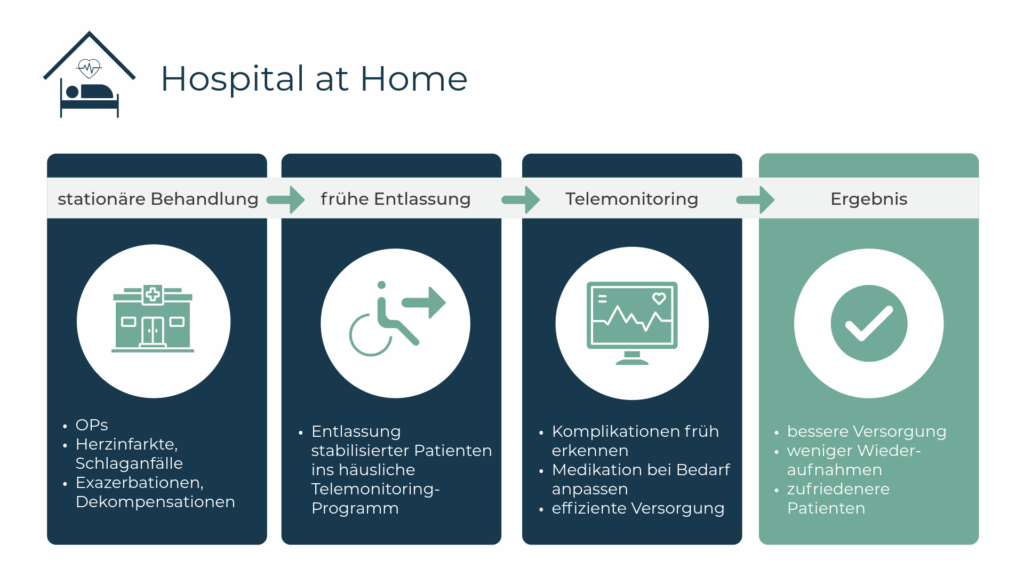

Genau hier setzt Hospital-at-Home-Konzept an. Es verbindet drei Säulen zu einem stationsäquivalenten Versorgungsmodell in der Häuslichkeit:

1. Telemonitoring

2. Televisiten

3. Ambulante Pflege

- Digitale Überwachung (Telemonitoring): Je nach Erkrankung werden Vitalparameter wie Blutdruck, Puls oder Lungenfunktion kontinuierlich von den Patienten erfasst und an die Klinik übertragen. Automatische Alarme schlagen sofort an, wenn Werte kritisch werden.

- Televisiten: Regelmäßige Televisiten ermöglichen den direkten Austausch zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient – ohne Anfahrt, aber mit klinischer Betreuung.

- Ambulante Unterstützung vor Ort: Mobile Pflegedienste übernehmen bei Bedarf Hausbesuche, Medikamentengabe oder pflegerische Maßnahmen.

Das Ergebnis: Das Hospital-at-Home ermöglicht eine engmaschige, intersektorale und zugleich effiziente digitale Nachsorge – ohne Klinikbett, aber mit klinischem Standard.

3 Gründe, warum Kliniken jetzt auf digitale Versorgungsmodelle setzen sollten

- Die Zukunft der Patientenversorgung ist hybrid

Telemedizinische Hospital-at-Home-Programme ermöglichen eine moderne, patientenzentrierte Versorgung, die Klinikstandards ins Wohnzimmer bringt. Wer heute investiert, positioniert sich als Vorreiter in einem Gesundheitssystem, das zunehmend auf ambulante, digitale und flexible Versorgungsmodelle setzt.

- Ressourcenengpässe in Kliniken erfordern neue Versorgungswege

Angesichts von Kostendruck, Fachkräftemangel und überfüllten Krankenhäusern bieten Telemonitoring-Programme eine effektive Möglichkeit, stationäre Kapazitäten zu schonen, ohne auf Qualität zu verzichten. Telemonitoring sorgt dabei für Sicherheit und Kontrolle – auch außerhalb der Klinikmauern.

- Sektorengrenzen lassen sich digital überwinden

Digitale Versorgungsmodelle wie das Hospital-at-Home fördern die enge Zusammenarbeit zwischen Klinik, Hausarztpraxis und ambulanten Diensten. Durch eine strukturierte Aufgabenplanung und den digitalen Austausch relevanter Gesundheitsdaten entsteht ein nahtloser Informationsfluss – für eine effizientere Versorgung ohne Reibungsverluste an den Schnittstellen.

Telemedizin im Krankenhaus: 2 Beispiele aus Deutschland

Beispiel 1:

Das Telemedizinische Zentrum des Robert Bosch Krankenhauses betreut Patient:innen mit chronischer Herzinsuffizienz und COPD. Die Kombination aus Vitaldatenüberwachung und persönlicher telefonischer Begleitung ermöglicht eine engmaschige Nachsorge – mit positiven Effekten auf Lebensqualität und Versorgungssicherheit.

Beispiel 2:

Das Institut für angewandte Telemedizin (IFAT) des Herz- und Diabeteszentrum NRW (Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum) betreut etwa 11.000 Patienten mit telemedizinischen Leistungen.

Mit einem neu aufgesetzten telemedizinischen Programm zur Versorgung von Herzpatienten setzt das Institut neue Maßstäbe im Telemonitoring bei Herzinsuffizienz.

3 Wege zur Finanzierung von Hospital-at-Home in Deutschland

Die Umsetzung telemedizinischer Hospital-at-Home-Programme kann in Deutschland über verschiedene Finanzierungswege realisiert werden – je nach strategischer Ausrichtung und Versorgungskontext:

Ambulante HI-Regelversorgung über ein MVZ

In Deutschland ist die telemedizinische Versorgung bislang für eine Patientengruppe in die ambulante Regelversorgung eingegangen: das Telemonitoring bei chronischer Herzinsuffizienz. Dieser Weg ist für Kliniken ideal, die eng mit einem MVZ zusammenarbeiten und stationär behandelte Patienten nach der Entlassung in die ambulante Langzeitbetreuung per Telemonitoring übergeben möchten.

Selektivverträge mit Krankenkassen

Über individuelle Selektivverträge können Kliniken und Krankenkassen maßgeschneiderte Versorgungsmodelle vereinbaren. Diese Verträge bieten Flexibilität bei der Ausgestaltung von Leistungen, Vergütung und Qualitätskriterien – ideal für innovative Hospital-at-Home-Programme, die über die Regelversorgung hinausgehen. Sie ermöglichen zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern.

Förderung über den KHTF (indikationsübergreifend)

Der Krankenhaustransformationsfonds (KHTF) bietet eine strategisch besonders relevante Fördermöglichkeit für den strukturierten Aufbau telemedizinischer Netzwerke. Zentral ist hier der Fördertatbestand nach § 3 Abs. 3 KHTFV zum Aufbau telemedizinischer Netzwerkstrukturen.

Dieser Fördertatbestand unterstützt gezielt:

- Die Schaffung sektorenübergreifender telemedizinischer Infrastrukturen

- Die Etablierung digitaler Versorgungsketten zwischen Klinik, niedergelassenen Ärzten und ambulanten Diensten

- Investitionen in interoperable Telemonitoring-Systeme und digitale Kommunikationsplattformen

Der entscheidende Vorteil: Die Förderung ist indikationsübergreifend ausgelegt – Hospital-at-Home-Strukturen können somit in verschiedenen Fachbereichen der klinischen Nachsorge geschaffen werden. Das schafft nachhaltige, zukunftsfähige Versorgungsstrukturen, die über einzelne Krankheitsbilder hinausgehen.

Krankenhäuser, die jetzt den Aufbau telemedizinischer Netzwerke strategisch angehen, sichern sich nicht nur Fördergelder, sondern positionieren sich als zentrale Akteure in einer vernetzten, digitalen Gesundheitsversorgung.

Quelle:

1 Bundesministerium für Gesundheit: Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG)

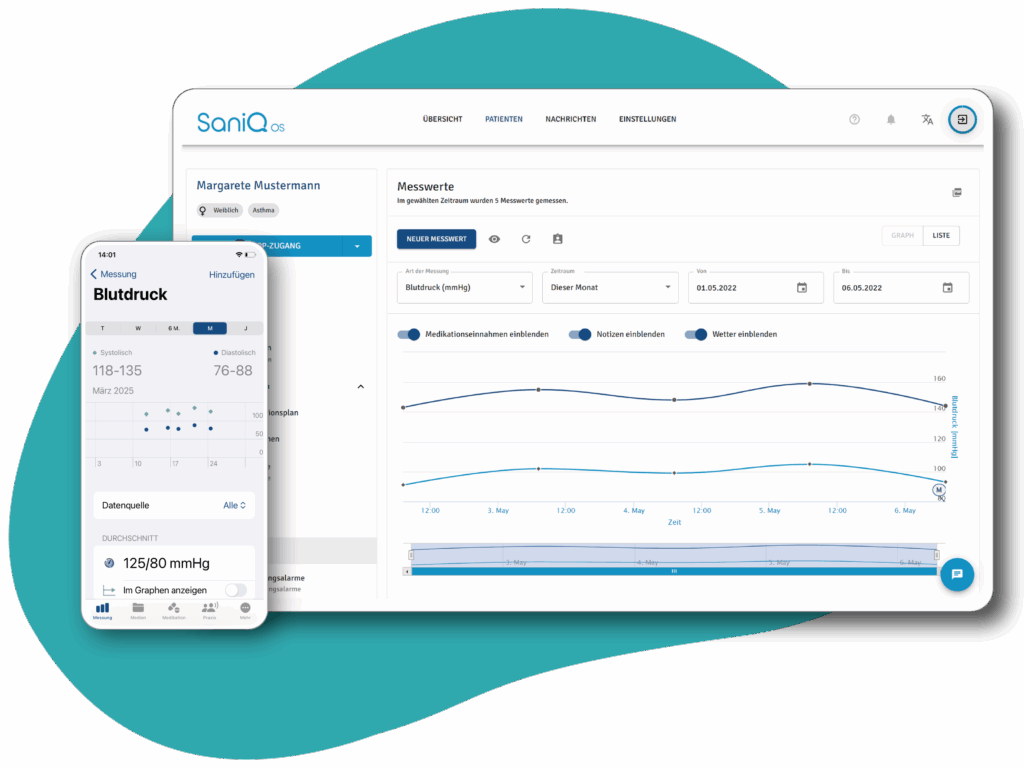

In die Zukunft der klinischen Nachsorge

Die Telemedizin-Plattform SaniQ OS ermöglicht Kliniken eine strukturierte, digitale Nachsorge – für frühere Entlassungen, weniger Wiederaufnahmen und zufriedenere Patienten.

Diese Beiträge könnten Sie interessieren:

Zukunftscheck: Telemonitoring in Deutschland

Telemonitoring ist als digitalmedizinische Schlüsseltechnologie zentral, um drängende Herausforderungen im deutschen Gesundheitssystem zu bewältigen. Wo also steht Deutschland bei der Integration dieser zukunftsweisenden Technologie in die Gesundheitsversorgung?

Wie digitale Medizin die Versorgungslücke bei Seltenen Erkrankungen schließt

Innovative Anwendungen aus der Telemedizin können die Versorgung von Menschen mit Seltenen Erkrankungen entscheidend verbessern. Ein Ärztinnen-Team der Berliner Charité geht neue Wege, um den Betroffenen einer neurologischen Erkrankung die dringend benötigte Unterstützung zu bieten.